《宣传半月刊》记者 沈佳

走进磐安县安文镇的墨林村,一眼就能看见“墨林村文化礼堂”几个醒目的大字。墨林村的文化礼堂由上世纪80年代建造的大会堂改造而来,从去年5月开始,9月底基本完成,共投资30多万元,占地面积约600平方米。原先的大会堂本已经漏风漏雨,荒废以来成了村民堆积杂物的地方。通过修缮,大会堂里的杂物被清除了,内墙进行重新粉刷,部分屋瓦、房梁作了更换,舞台也进行了加宽,破旧的大会堂摇身一变成了崭新的文化礼堂。

像这样将老建筑改建成文化礼堂的情况,在磐安县已有20多处。磐安现存村级大会堂156个,祠堂102个,村校舍几十家,虽然这些设施大多需要修缮,但可以作为文化礼堂最基本的硬件设施。经过摸底论证,磐安县确定了农村文化礼堂建设以修建、改建为主的工作思路。

结合村史村情、融合村容村貌,坚持“节俭节约、实用实效、因地制宜、因陋就简”的原则,不贪大、不求洋,就地取材、简朴实用,让各种“老房子”发挥起了新用途。通过利用地方特色的文化资源,挖掘山区潜力,磐安县走出了一条欠发达县农村文化礼堂建设的特色之路。

斐湖文化礼堂 陈振华摄

建文化礼堂不比面子比特色

胡宅乡横路村居住着北宋著名哲学家周敦颐的后裔,这儿的故居始建于明代,在清康熙、乾隆年间形成老村居住格局,以乌石街、乌石古民居而闻名。村中的乌石街长400米,纵横小巷长达千米。村南还有“水下孔风景区”。基于此,横路村的文化礼堂就选址在了村口的“敦睦堂”及茶场厂房,以“乌石文化”、旅游村为依托,开展建设工作,一共展陈了村文艺队伍、民间特色文化、水下孔景区、澄溪八景、村老寿星等十四个版块。村里还根据实际需要建起了文化活动室、内设图书阅览、文化娱乐、教育培训、影视播放、老年活动等活动室。

与横路村类似的,磐安县挖掘从前保留下来的乡村历史文化资源,本着“节俭节约、实用实效”的原则,打造出了不少具有独特的文化内涵和主题的农村文化礼堂。盘峰乡榉溪村的孔子文化、双溪乡梓誉村的古建筑文化、玉山镇岭口村的花灯文化都已初具规模。深泽乡是“中国民俗文化之乡”,有“炼火”、“先锋”、“寿龟奉茶”等多项非物质文化遗产,该乡就在文化礼堂的建设中主打“非遗”品牌;新渥镇是著名的“江南药镇”,建有华东地区最大的药材市场和万亩药材种植基地,新渥村就重点做中药材的文章,凸显“江南药镇文化”;尚湖镇岭干村将倪氏家庙、岭干花庙等古建筑改建成文化礼堂,着重突出岭干村明代造纸遗址、龙虎大旗、婺江源头等特色文化传承和名俗风情。

这样一来既有效地利用了山区的自然资源,又结合实际,成功挖掘出了各个村镇的潜力。2013年,磐安一共建成25家农村文化礼堂,2014年计划再改建30家。磐安县委宣传部副部长陈明良说:“不能让文化礼堂建设成为村民们的负担,要符合大家的胃口,要确确实实能起到传播交流文化的作用。”

文化礼堂缺啥村民来帮忙

在磐安走访中,我们发现村民们对文化礼堂建设积极性很高,都主动参与到活动中来。

万苍乡斐湖村听到村里文化礼堂建设中准备开设一个农耕博物馆,村民们就自发把家里的一些“古董”捐献出来,有的捐出了已有100多年历史的“铜火笼”,有的捐出时价5万多元的千工床,有的捐出祖上留下的陶瓷……至今已收集了1000多件“宝贝”。

冷水镇朱山村“红色文化展陈馆”、仁川镇洋庄村“农耕文化展陈馆”、万苍乡斐湖村“周氏文化展陈馆”等10多个村的展陈馆都是由村民捐出自家“宝贝”建设的。有物捐物,有钱则出钱,而有力更是出力。得知村里文化礼堂建设缺少启动资金,尚湖镇上溪滩村在外创业的韦妙芬、韦申良和韦英明等10余人马上每人捐出1万多元。盘峰乡大岭头村全体村民积极参与了文化礼堂建设,墙壁的粉刷、地面的平整、舞台的搭建、扶手的油漆等都是由全体村民携手完成,节约资金数万元。

新渥镇双槐大芝山是一个不足200人口的小自然村,本来没有列入创建计划,在村里热心人士申屠喜鹏的支持下,村里将新建的三层综合楼进行规划利用:一楼办居家养老室,二楼设计为道德讲堂,三楼则建成文化礼堂,10月份完成建设并正式投入使用,做到每天正常开放,每月有主题活动。

渐渐地,文化礼堂建设从“要我建”变成了“我要建”,家家盼着建,各村想着建。“没想到村民们都很喜欢来这里,听听音乐,看看电影。大家支持文化礼堂建设,我们也有信心搞得更好。”在安文镇墨林村文化礼堂里,村党支部书记郑旭阳指着一套影音设备告诉记者,这套设备一点儿不比省城的差,光是歌曲就有上千首,还有很多好看的电影。在距离文化礼堂不远处,有一座正在建设的高楼,郑旭阳说,今年年底楼就可以完工了,村里打算用来做青年旅社,把乡村旅游搞起来,把赚来的钱再给村民们添些文化设施,把文化礼堂搞得更热闹一些。

退休教师成了文化礼堂的主心骨

尚湖镇上溪滩村的韦氏宗祠建于上世纪一二十年代,2009年重修,如今已被改建成了文化礼堂,占地1000余平方米。祠堂正门两侧的石灰墙上有岳飞抗金、卧冰求鲤、苏武牧羊、孔融让梨等寓指“忠孝节义”信条的壁画。这些寓理其中的壁画皆出自于村里一名小学退休美术教师韦学忠之手。

韦学忠今年64岁,文化礼堂建设一启动,村里就聘请他为顾问,请他负责文化礼堂的规划设计和质量审核,他每天忙于收集资料、挖掘村史、设计方案。去年六七月份,正是暑气逼人的时候,韦学忠顶着烈日,在村口的墙上创作壁画,连着画了20多天,一组“中国梦”系列画活脱脱地印在村墙上。有人劝他一把年纪,好好享享儿孙福,别太累了。他回答:“退休了有大量的时间可以自己支配,能为村里做点事情,我感到生活更充实。”除了本村的文化礼堂设计,韦学忠还帮助邻村和县里的车站画了二三十幅墙画,只要是与文化礼堂建设有关的事情他都积极参与、主动献计献策。

文化礼堂建成后,韦学忠又担任起上溪滩村的文化礼堂管理员,想着法子充实礼堂的内容,上溪滩村的文化礼堂建设也在他的带领下显得多姿多彩,“老房子”有了新用途,“旧祠堂”变身新阵地。

文化礼堂活动合着乡村作息表

来到玉山镇岭口村文化礼堂的时候,镇中心幼儿园的小朋友们正在礼堂里活动,每人端着一张小板凳,在礼堂大舞台上排排坐,等着老师带他们做游戏。

该村党支部书记向记者介绍,为了提高文化礼堂的利用率,整个礼堂是与镇中心幼儿园和小学毗邻的。礼堂左侧留着两扇门,一扇为镇中心幼儿园而开,一扇留给镇中心小学。每天中午吃过中饭,孩子们都会到礼堂里来活动片刻,做游戏或唱歌跳舞、排练节目。“白天村民们都去劳动,没时间来活动,这么好的文化礼堂空着太浪费,刚好给孩子们做活动室,特别是下雨天,学生活动又安全又方便。”

一个个文化礼堂建起来了,磐安乡村每周都有了集体活动,每个月搞主题教育活动,每年举办农民晚会。周末假日,礼堂里还会有老师来辅导孩子写字作画,村里的老人们给大家说村情、讲村史,体验生活、观看表演,接受传统文化的熏陶。每个村都有自发组建的管乐队、腰鼓队、秧歌队、合唱队,每天开演。村民们十分热衷于此,结束了一天劳累的农作以后,女人们出门跳排舞,男人们出门看演出,甚至于有时家里餐桌上的碗还在转,而人已经到了礼堂的操场上。

农村文化礼堂,建在农村,服务农民。走在磐安乡间,走访一个个洋溢着浓浓乡土味的文化礼堂,我们不禁感到,文化礼堂建设得好不好,标准不在于钱多不多,设施高档不高档,而在于是不是与乡村工作契合,是不是与村民生活融洽。建文化礼堂如是,农村文化工作也如是。

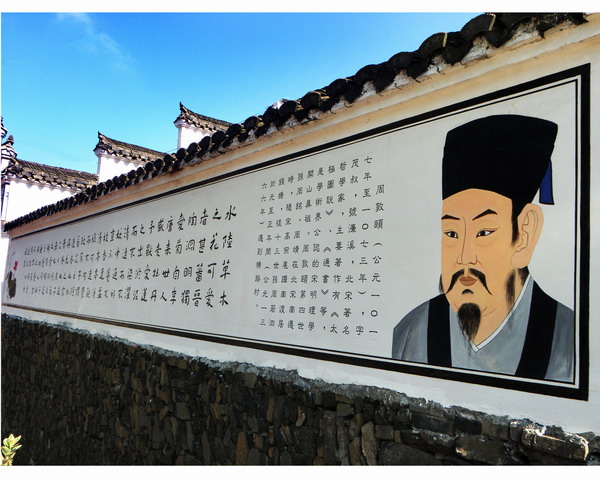

文化礼堂宣传墙 胡宅乡供

幸福生活 郭丽泉摄

丰碑 曹献麟摄

我家有喜 胡海燕摄

编者按:不久前,《宣传半月刊》记者沈佳实地走访了我县多个村的文化礼堂,并在2014年3月(上)《宣传半月刊》里以图文并茂的篇幅作了重点报道。本报特予转载,以飨读者。